ここから本文です。

更新日:2025年11月14日

播磨町こども会議委員の活動について

「こども会議でこどもの権利についてルールを作ろう!」と、こども会議の委員を播磨町に住んでいる小学4年生から中学3年生までに広報やホームページなどで募集したところ、15名の応募がありました。

こども会議委員(第1期)の活動は、こどもの権利条例をつくること!

令和7年7月から令和8年3月までこども会議委員の15名が町内で活動します。

第1期(令和7年度)

第1回こども会議 令和7年7月10日木曜日

こども会議第1期がスタートしました。

佐伯町長から、こども会議委員15名に委嘱状と委員バッチを交付してもらいました。

そのあと、こどもの権利についての条例(ルール)を作るのに、まずは「こども条例をつくろう!」というお話を聞きました。

そのお話をもとに、播磨町のこどもたちの権利を守るためにの条例(ルール)にどんなこと入れたいか、委員のみんなで話し合いをしました。

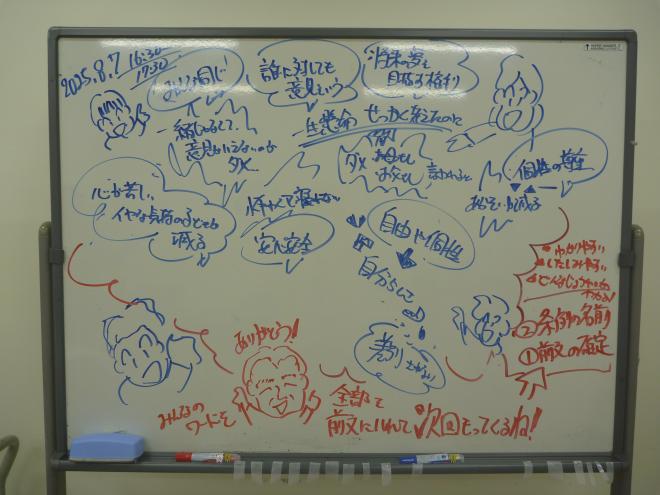

第2回こども会議 令和7年8月7日木曜日

みんなで、条例(ルール)の最初に書く内容について考えました。

「これいいな」と思うキーワードをふせんに書いて貼って、グループごとに発表しました。

「おとなやこども、だれに対しても自分の意見を言う」「被害にあったこどもたちを守ること」「安心・安全で過ごせること」「将来の夢を目指す権利」「個性を尊重しあう」「自分らしさ」などの意見が出ました。

次回は、委員の意見や小学校4年生と中学1年生にアンケートで聞いた意見をもとに、どんな内容にするかを考えます。

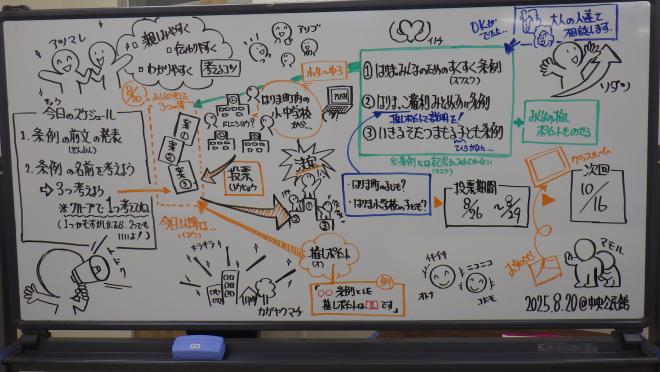

第3回こども会議 令和7年8月20日水曜日

前回、委員のみんなで考えた「これいいな」と思うキーワードをつなげた文章を発表!この内容を条例(ルール)の一番最初に「こどもたちの想い」として書くことになりました。

条例(ルール)の名前もみんなで考えました。名前を一つに絞るのは難しいので、各グループから1つ名前選んで推しポイントもあわせて発表しました。

「はりま みんなのための すくすく条例」「はりまっこ 権利みとめあい条例」「生きる!育つ!守る!こどもの権利条例」の3つから、今度は、播磨町内の小学校4年生から中学3年生のこどもたちに投票してもらうことにしました。

どの名前に決まるのか楽しみです。

第4回こども会議 令和7年10月16日木曜日

条例(ルール)の名前は、「いきる・そだつ・まもる・こどもの権利条例」になりました!

漢字がいいか、ひらがながいいか話し合ったところ、「漢字だと短くなるから、見た目がすっきりする」「ひらがなだったら、小さいこどもでもわかりやすい」「ひらがなのほうが親しみやすい」などの意見が出ました。話し合いの結果、ひらがなに決定しました!

この条例(ルール)が決まれば、どうやって広めていくのがいいのかをみんなで考えました。

何かを作って広めるグループと発表するグループができたので、次回からグループに分かれて考えていきます。

発表するグループは、令和8年2月7日土曜日の「播磨町同和・人権教育研究協議会研究大会」で発表する予定です。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください