ホーム > 観光・文化・スポーツ > 郷土資料館 > 播磨町郷土資料館総合案内(12月19日更新) > 播磨町の偉人 > 西洋型帆船の父

ここから本文です。

更新日:2021年3月20日

西洋型帆船の父 本庄善次郎 山口洋右衛門 浜本帰平 木村甚八

西洋型帆船を建造した男たち

ジョセフ・ヒコが「新聞の父」なら、同じ漂流仲間でヒコより早く帰郷して、西洋型帆船第1号「速鳥丸」を建造した清太郎(本庄善次郎)、浅右衛門(山口洋右衛門)、喜代蔵(浜本帰平)、甚八(木村甚八)の4名は、藩の「西洋型帆船の父」と呼ばれてもおかしくありません。

嘉永5(1852)年、香港から再び渡米したヒコと別れた彼らは、嘉永7(1854)年、中国船で長崎に帰ってきました。長崎奉行所では4か月にわたる取り調べ、そして国元姫路藩でも郡奉行によって再三の吟味を受けた後、やっと故郷へ帰ることを許されました。黒船の来航によって長い鎖国政策にも揺らぎが生じ、嘉永6(1853)年、幕府も今まで禁じていた大型船の建造を許可するようになりました。

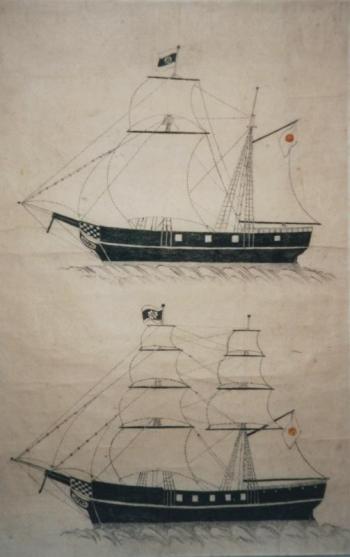

姫路藩国学者秋元安民は、これを機会に「大型船の建造はぜひ4人の漂流人の見聞を役立たせるべきと思いますが」の進言をしました。「一、帆と申す事をセリエと申し候て、帆数十四程懸申し候一」などの説明を受け、異国帆船の絵図まで描かせて漂流者たちを取り調べた姫路藩はこれを取り入れ、藩主酒井忠顕は、早速4名を招集、士分にとりたて、安民が造船総理、清太郎に大工指揮役を命じました。彼らは御津町室津の浜で、外国の助けも受けず自力で大型船の建造をはじめました。そして、約3年の歳月を経て安政5(1858)年、「速鳥丸」は竣工しました。しかし途中、甚八は船の竣工を見ずに亡くなってしまいました。竣工した「速鳥丸」は、木造スクネル型船で長さ約26m・巾約5m・2本マストで58トンであったといいます。

速鳥丸(上)と神護丸(下)個人蔵

神護丸の建造

文久3(1863)年、「神護丸」が建造され、清太郎は船頭役を命じられています。一方浅右衛門は、その一代記に「-又、六年目に船を造る事に相成、其船名は神護丸と名附候。船長さ弐拾七間、巾四間半、乗組弐拾参人乗-大船頭役を被申附候。」とあり、これまた重要な役目についています。この大型帆船の完成により、江戸への姫路木綿輸送力は一挙に増大したといわれています。

その後「速鳥丸」は政府の御用船となり、「神護丸」は明治6年1月、伊豆子浦沖で座礁して破船してしまいました。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください